中学理科「進化」を簡単にまとめてみた!

一学期中間テスト、3年生理科の範囲最終回は「進化」です。

【解説】

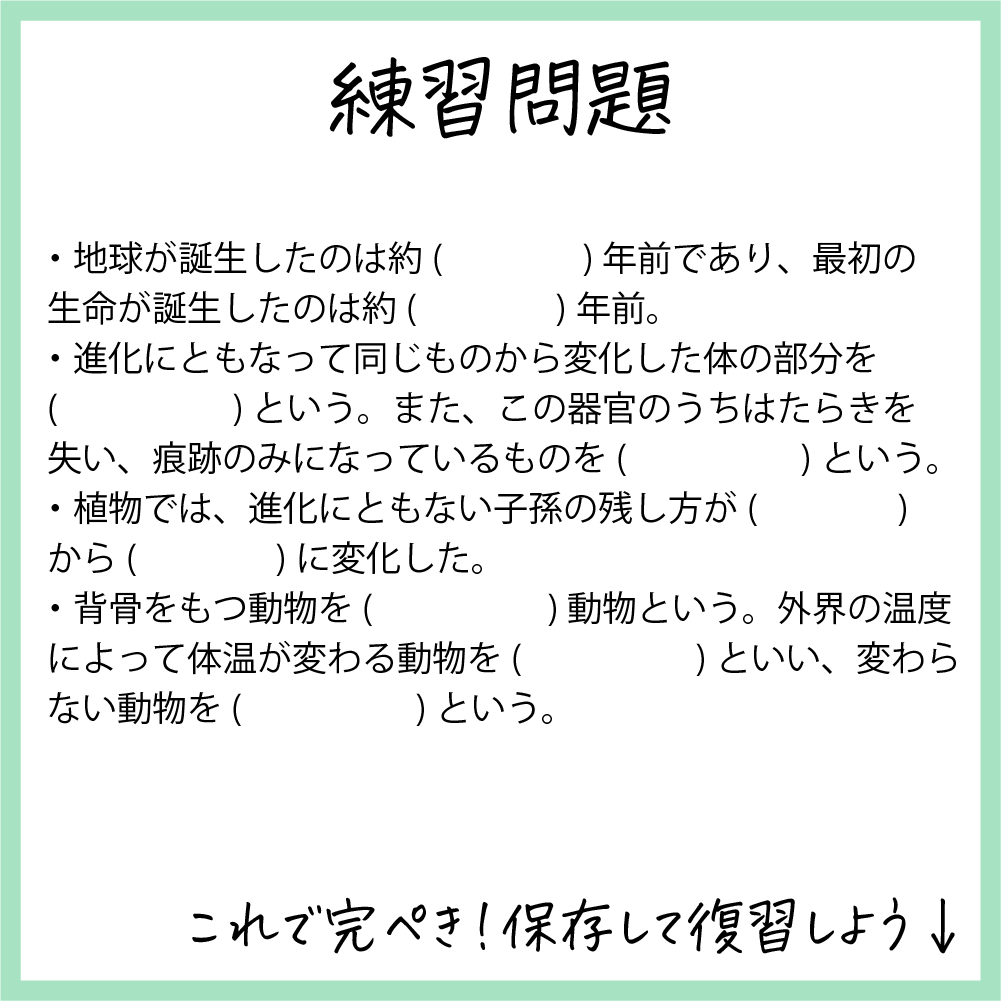

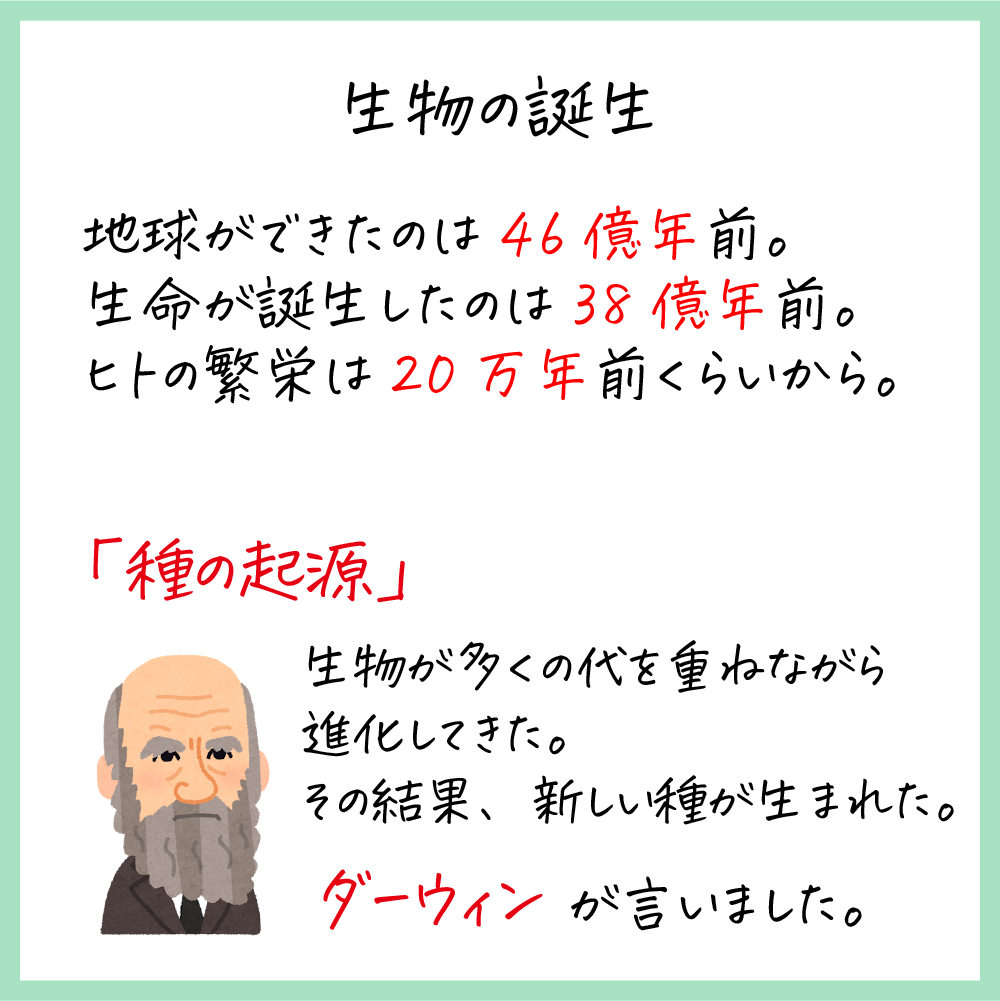

地球ができたのは約「46億年」前、生命が誕生したのは約「38億年」前です。

「ダーウィン」が「種の起源」の中で、どうやっていろんな種の生物が生まれてきたか、どやって進化してきたかについて書き記しました。

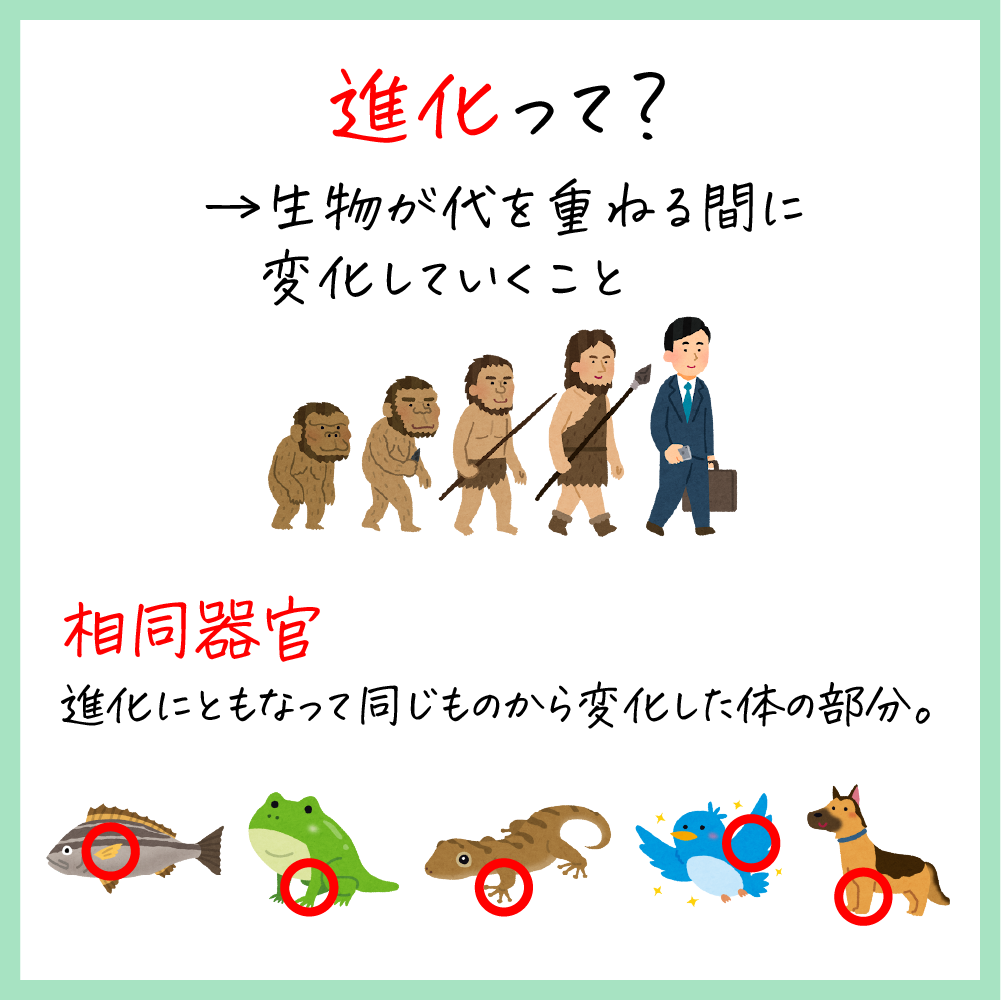

生物が代を重ねる間に変化していくことを「進化」といいます。進化にともなって同じものから変化した体の部分を「相同器官」といいます。

また、相同器官のうち使われなくなって痕跡のみになっているものを「痕跡器官」といいます。ヒトの尾てい骨(お尻の骨)はサルから進化する過程で尻尾を失った証拠です。

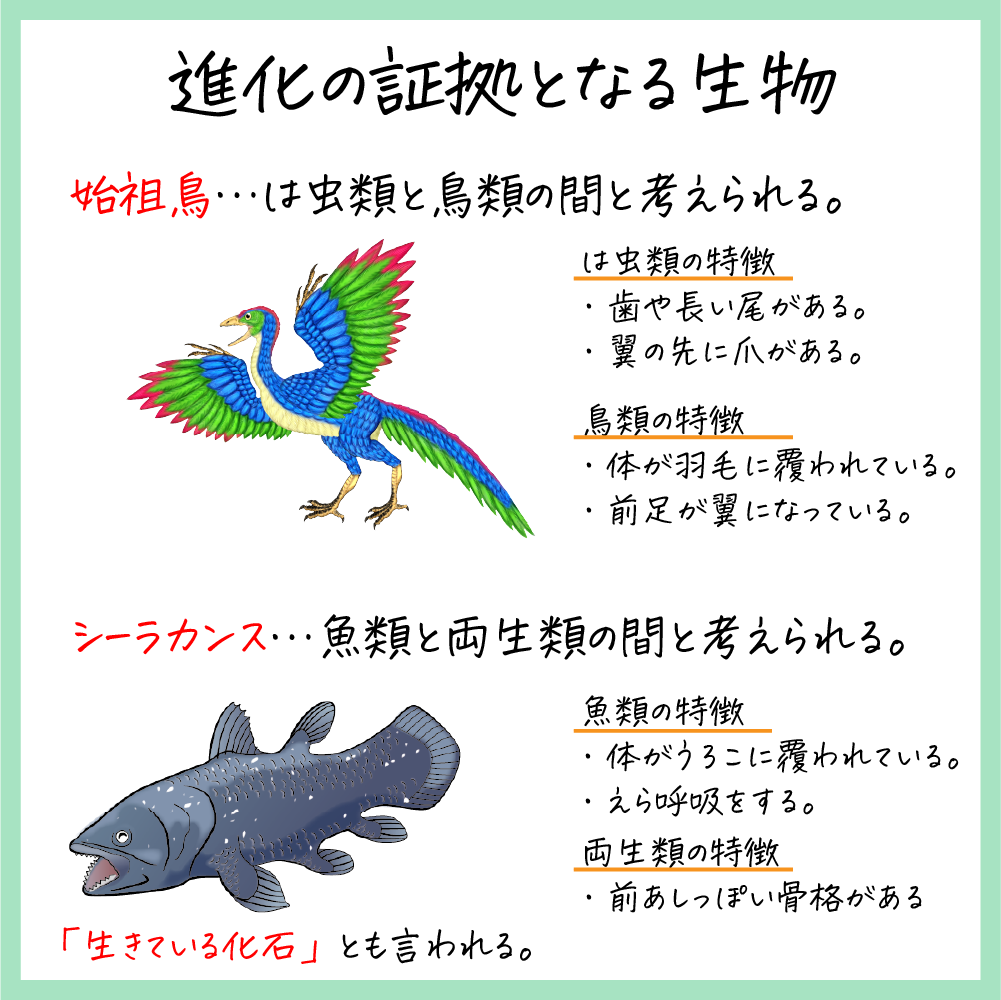

進化について研究するうえで重要な生物として、は虫類と鳥類の特徴をもった「始祖鳥」がいます。

また、生きている化石ともいわれる「シーラカンス」は魚類から両生類に進化する過程の生物といわれています。

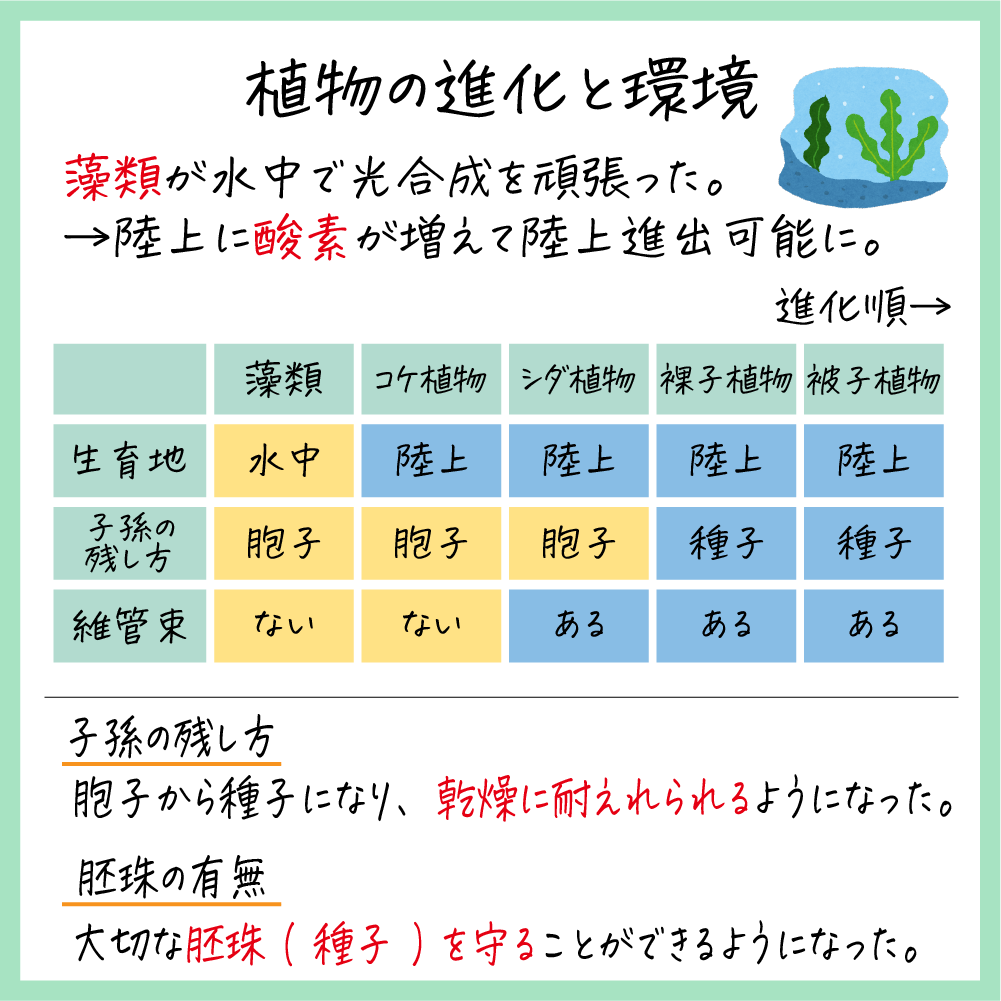

最初の生命は「海の中」で誕生し、しばらくの間生命は海の中で生活しながら進化しました。そのうち光合成をして酸素を生み出すことができる生物が誕生し、次第に陸上の酸素が増えました。

そこから植物が陸上進出を果たし、コケ植物→シダ植物→裸子植物→被子植物の順に進化していきました。

子孫の残し方は、乾燥に耐えられるように進化して、「胞子」から「種子」に変化しました。

さらに種子植物の中でも、大切な種子を守ることができるように子房という構造をもった「被子植物」が誕生しました。

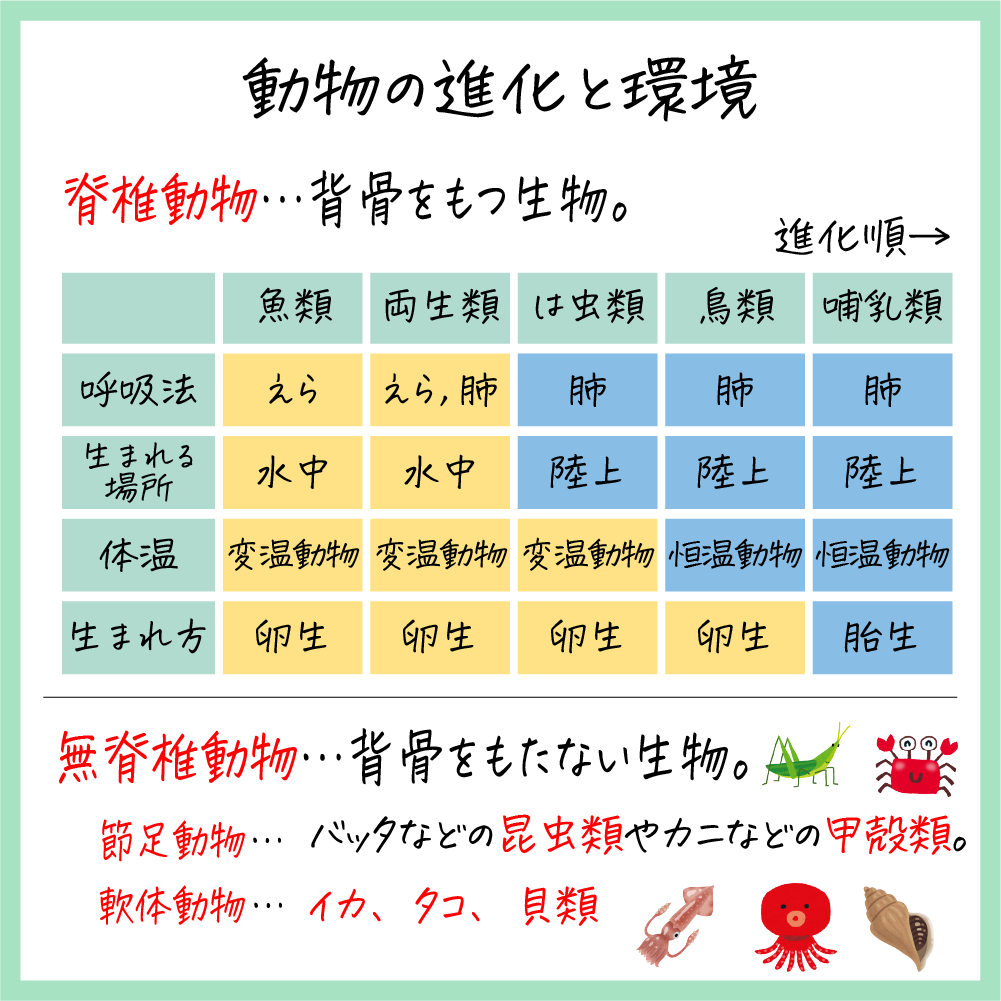

動物は背骨をもつ「脊椎動物」と背骨をもたない「無脊椎動物」にわかれます。

脊椎動物では、鳥類と哺乳類のみが気温に関係なく体温を一定に保っていられる「恒温動物」です。体温を維持するために羽毛や体毛で体を覆っています。ヒトは例外ですが。

無脊椎動物は脚に節がある「節足動物」と、からだを覆う「外とう膜」という構造をもった「軟体動物」を覚えましょう。